黄河是中华文明的发祥地,中华民族的母亲河。黄河文化源远流长,博大精深,是中华民族的优秀传统文化,我们全民族宝贵的精神财富。千百年来,黄河自大山峡谷中奔腾而出,来到一望无际的中原,像一匹脱缰的野马,纵横驰骋,形成了“三年两决口,百年一改道”的写照,与黄河水患的搏斗,也成为了中原大地上生死存亡的大事。勤劳、善良、勇敢、智慧的华夏儿女在治理黄河的奋斗中,形成了独具特色的以祭祀和治理黄河为主要内容的黄河文化,在整个中华文化和黄河文化体系中都占有极其重要的位置。嘉应观作为“黄河文化之乡”重要载体,承载了厚重的黄河文化历史,记载着新中国继往开来、兴利除害的治黄历程,更传承着一代又一代优秀的黄河文化,是引领我们中华民族复兴的不竭精神动力。

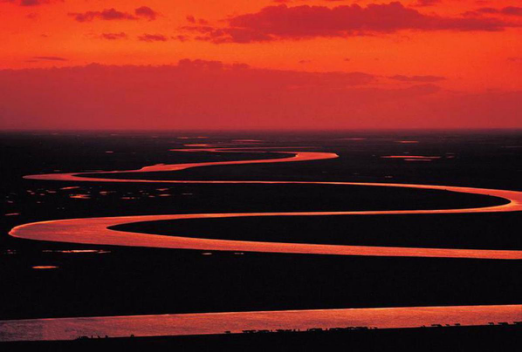

黄河是中国第二大河,全长5464千米,流域面积75万多平方千米。古老而美丽的黄河,是一条雄浑壮阔的自然之河,一条润泽万物生灵的生命之河,一条亘古不息奔腾渲泄的文化之河,是中华民族的发源地,中华文明的发祥地,炎黄子孙的“母亲河”。千百年来,黄河用她丰美甘甜的乳汁哺育了中华民族亿万子孙,用温暖宽广的胸怀孕育了世界历史上最古老灿烂的华夏文化。那永远奔腾向前的激流,记载了我们自强不息的精神,那滔天浊浪前屹立的中流砥柱,更代表了我们民族不屈的精神。

治黄文化(都是黄河文化里面的内容)

中华民族的发展史,就是一部与水旱灾害斗争的历史,历尽沧桑的黄河,也是我们民族的历史见证。据历史记载,在1946年前的2540年间,黄河决口泛滥1593次,河道改道26次,历史上黄河给中华民族带来了沉重的灾难。自古以来,黄河的治理就与国家的政治安定和经济盛衰紧密相关。为治理黄河,历代劳动人民,特别是先贤们不断探索,提出过各种治黄方略,付诸了许多辛勤努力,留下了璀璨的黄河文化。

中国的治黄史最早可追溯到传说中的鲧、禹治河,随后创建了堤防,秦代已统一了下游堤防体系。特别是西汉的贾让、东汉的王景对治理黄河作出了突出贡献。可以说从远古时代的“疏川导滞”到战国时期的“宽立堤防”,从汉代的“贾让三策”(汉代人贾让提出治理黄河的三种策略:上策是人工改道,不与水争;中策是在黄河狭窄段分流,分水杀怒;下策是在原有的河道上加固堤防)到宋代的“兴筑遥堤”,无不闪耀着中华民族智慧的光芒。

明末潘季驯提出的“束水攻沙”、清代靳辅和陈璜提出的“以水攻沙”等治黄方略都取得了一定成效。潘季驯提出的“束水攻沙”治黄方略创造性地把水堤分为遥堤、缕堤、格堤、月堤几类,因地制宜在黄河两岸筑坝。为保障漕运畅通(须先保证淮运畅通),潘季驯又提出了“蓄清刷黄”的观点(黄河曾多次夺淮河水道,使黄、淮水系连为一体),即在筑堤防止黄河水南入洪泽湖的同时,加固洪泽湖东岸的高家堰,利用洪泽湖蓄淮河之水,以清刷黄。黄、淮二水汇合后,冲刷力增强,有利于排沙入海。这样,“海不浚而辟,河不挑而深”。清代的靳辅、陈璜基本继承了潘季驯的治黄思想,高筑堤坝,约束洪水,以水攻沙,增强了黄河下游的防洪能力。

近代,李仪祉、张含英、恩格思(德国水利专家)等人对黄河治理提出了很多有价值的见解。李仪祉认为,治黄之要务在于防洪和防沙,特别是防沙,沙患不除,河无宁日。主张在上中游广修水利,植树造林,建拦洪水库;在下游整治河槽,淤滩冲槽和开辟减河排洪。其治黄思想为黄河治理开辟了新途径。

新中国成立后,共产党领导下的治黄工作进入了新纪元。在伟大领袖毛主席“要把黄河的事情办好”的号召下,人民治黄工作确立了“除害兴利”的总方针,实施了全面规划、统筹安排、标本兼治、除害兴利的治河方略, 经过半个多世纪的奋斗,黄河上中下游完成了综合治理开发,基本形成了“上拦下排,两岸分滞”蓄泄兼筹的防洪工程体系,建成了龙羊峡、刘家峡、小浪底等干支流防洪水库和北金堤、东平湖等平原蓄滞洪工程,加高加固了下游两岸堤防,开展河道整治,逐步完善了非工程防洪措施,并在青海龙羊峡到河南小浪底修建了18座水库,发电装机容量达1700多万千瓦,在防洪、灌溉、供水中发挥了巨大作用,防洪能力比过去显著提高,实现了新中国黄河岁岁安澜的巨大成就。与此同时,还在黄河上中游黄土高原地区广泛开展了水土保持建设,采取生物措施与工程措施相互配合,治坡与治沟并举的办法,治理水土流失取得明显成效。

历史上受黄河水害最重的下游两岸大地,如今成了受黄河惠泽最厚的地区。新中国刚刚成立,就在武陟境内兴修了黄河中下游第一个引黄灌渠,现在每年有100多亿立方米黄河水滋润着3900多万亩农田,成为我国最大的农业自流灌区。目前,黄河以占全国2.2%的天然径流量,滋养着全国12%的人口,灌溉着全国15%的耕地,还为沿岸50多座大中城市供水,并支撑着流域内石油、煤炭等工业。

新中国的治黄史是一部除害兴利、造福华夏的历史,这一时期取得的巨大成就,是中国历史上任何一个时期都无法比拟的。新中国成立以来,黄河大堤已4次整修,土方量相当于15座万里长城。如今,从被称为“悬河头、华北轴”的武陟沿黄河南行,两岸雄伟的大堤已成黄河一景。

大禹是中华民族治水成功的第一位“圣人”,位列龙祖。

禹王阁——嘉应观中轴线上最高大的建筑。阁内原供奉有3米多高雕刻精美传神的檀木禹王坐像。雍正在嘉应观勅建禹王阁,寓意就是禹王治水成功于武陟,希望禹王在武陟嘉应观统领诸河神,保国安民,让天下免受洪灾。

大禹治水的故事

约4000多年前,我国黄河流域洪水为患,尧命鲧负责领导与组织治水工作。鲧采取“水来土挡”的策略治水,失败后由其独子禹主持治水大任。禹接受任务后,首先带着尺、绳等测量工具到全国的主要山脉、河流进行考察,发现龙门山口过于狭窄,难以通过汛期洪水;黄河淤积,流水不畅。于是确立了一条与他父亲“堵”相反的治水方针,叫作“疏”,就是疏通河道,拓宽峡口,让洪水能更快地通过。禹采用了“治水须顺水性,水性就下,导之入海。高处就凿通,低处就疏导”的治水思想。根据轻重缓急,定了一个治理顺序,先从首都附近开始,再扩展到其它各地。据说禹治水到涂山国,即他家所在地,但他三过家门,都因治水忙碌,没有进家看看。大禹治水13年,耗尽心血与体力,终于完成了名垂青史的治水大业。

《史记》“覃怀厎绩,至于衡漳”。现在“覃怀致功”学术界有三种解释,一是大禹治水到覃怀(武陟)时,取得了巨大成功,建立了功勋;二是大禹治水到达覃怀,发动了决定性、标志性、总结性的治水战役,这是一场即将获得胜利前的“硬仗”,是一块在所有治水战役中的“硬骨头”,禹带领部族“啃”下了它;三是大禹在覃怀治黄时,领导部族开启了一个庞大治水工程,即“河道平复疏浚工程”,从覃怀(武陟)起,一直到衡漳。无论哪一种解释都说明禹王治水,建功在武陟。

因而,雍正在武陟建造嘉应观,供奉大禹,更具重大意义。

供奉在嘉应观中大殿正中间的身着黄袍,头戴皇冠,手持山河图的神像,是雍正在武陟治河时的钦差、左副都御史牛钮。相传是雍正皇帝的皇叔,也是嘉应观的首任道长。

嘉应观的首任道长——牛钮

左副都御史牛钮是雍正在武陟治河时的钦差大臣,传说是雍正的皇叔,雍正修建嘉应观的真正原因,就是为其皇叔牛钮修建的。

雍正是否有一个叫牛钮的皇叔?《清史稿》记载:顺治八子中,确有牛钮之人;在《皇子世表》中有“牛钮,世祖第一子,早卒”语;而在《诸王传》中,则有“庶妃巴氏生牛钮――牛钮、奇授、永斡皆殇,无封”语。这些记载说明,雍正确实有个皇叔叫牛钮,但这个牛钮与治河的牛钮及嘉应观第一位道长牛钮是否为同一个人呢?查遍《清史稿》,没有发现顺治皇子牛钮与治河的左副都御史牛钮联系在一起的文字,但有人考证,这两个人其实就是一个人。

治河的钦差牛钮,在武陟河工中,功列第一,但在《清史稿》中,其他参与治河的朝廷大员均有传记,唯独没有他的传记。《豫河志》牛钮小传中开篇即说“牛钮谙练河工”,只记录了其在武陟的治河方略及功绩,却无其出身籍贯等内容。而这个治河的牛钮,史料既没有交代其出身来历,也没有交代其去向终年。结合《清史稿》中对于皇子牛钮的“早卒”,及嘉应观第一位道长的传说,史学者认为,治河的牛钮就是皇子牛钮,其为顺治与宫女巴氏所生的第一个皇子,在宫廷斗争中,母子被赶出宫。而皇子出宫,称“夭折”,成为惯例。

传说出宫的皇子流落到武陟,在康熙视察武陟时,与康熙相认,但其不愿进宫;在康熙老年时才出来帮助治河,所以一下子就做到左副都御史。雍正即位后,出宫的皇叔已无法恢复身份,也无法再在朝廷安置,就建了嘉应观,为其最终归宿处。这就是嘉应观为何按照皇家的待遇建成故宫模样,而且还在中大殿彩绘65幅龙凤图的原因。